CEOメッセージ

更新日: 2025年9月17日

豊かな未来の実現に向けたサステナブルグロース(持続的成長)の追求

当社はこれまで、家電、情報通信機器、自動車、航空機、医療機器など、暮らしと産業を支える多様な製品に向けて、超精密・高精度な部品を供給してまいりました。

その多くは、直接目に触れることのない"縁の下の力持ち"ですが、朝起きてから眠るまで、皆様が当社の部品に触れない日はない―― そう言っても過言ではありません。世界経済の発展とともに最終製品の高機能化・高級化が進むなかで、当社は時代ごとの最先端技術に対応した高性能部品を提供し、着実な成長を遂げてきました。当社の祖業であるベアリングをはじめ、当社超精密部品は、皆様の暮らしを支え世界を動かすためになくてはならない製品であり、豊かな社会の実現に貢献してきたと自負しています。

そして、現在、本格的な自動運転技術の導入、ヒューマノイドロボットの開発、生成AIの活用など、これまでSF映画のように描かれてきた未来の最先端技術の実現が始まっています。米国サンフランシスコではすでに無人タクシーが実用化されています。そしてこれらの自動運転車両の中には、当社製品が少なからず採用されています。ヒューマノイドロボットは、2025年から徐々に導入が始まり、2030年には約150万体が世の中に普及すると見込まれています。やはり高性能なヒューマノイドには、高性能な部品が必要不可欠になります。特にハンド部分には小型の力覚センサー、ベアリングが使用されます。小型の減速機が指の関節に1個ずつ入ると、一つの減速機に対して2個、非常に小さなベアリングが使用されます。指1本で約6個、5本あれば約30個、両手で約60個使用されるケースも将来見込まれると考えられ、ベアリング、モーター、センサーなど関連する当社製品の市場規模は2030年までに3兆円に拡大すると見込んでいます。ロボティクス分野では他に、デリバリーにおけるドローンの活用が進化し、着陸誘導などにライティングデバイスが使用されるなど、ますます当社製品の活躍領域が広がっています。

このような最先端の未来の実現、また近年の少子高齢化、医療問題、エネルギー問題など社会的課題の解決に向けて、電動化・自動化、AI、超高速通信、センシングなどのさまざまなニーズが生まれています。私は、これらのニーズに応える技術的なシーズを、「高電圧」「高電流」「高周波」「高速」という4つの軸、いわば「4高」に大別できると考えています。当社では、巨大市場のニッチな領域で超精密加工技術や大量生産技術等の当社の強みを発揮でき、かつ簡単になくならない製品をコア事業「8本槍」と位置づけてきました。この「8本槍」こそが、「4高」の技術課題に真正面から応えうる、世界に一つしかない事業ポートフォリオであると確信しています。また「8本槍」は、当社では「相合」と呼んでいる製品間のシナジーを創出できることもポイントです。例えば最先端のロボットを支える高性能なモーターを造るには最高のベアリング、半導体などが不可欠です。必要な部品をすべて自前で用意し、垂直統合で最適化できることも当社の強みなのです。

当社は経営理念「より良き品を、より早く、より多く、より安く、より賢くつくることで持続可能かつ地球にやさしく豊かな社会の実現に貢献する」のもと、経営の本質はサステナビリティであることを信念とし、継続的な成長と持続可能性を追求しています。これからも「世界を動かす、なくてはならない会社」であり続け、長期的な株主価値の向上を実現するために、私は極端な「選択と集中」ではなく、節度ある、そして未来の実現に必要不可欠な製品の分散によるリスクマネジメントが重要であると考えています。さまざまな事業分野に携わることで、市況の悪い事業があっても、他の好調な事業がカバーできます。リーマンショックや新型コロナウイルス感染症を乗り越えた今も、米相互関税、紛争などさまざまなリスクが後を絶ちませんが、「8本槍」を核とした戦略は安定した成長と究極のリスクマネジメントの両立という事実を立証していると実感しています。

持続的な成長=サステナブルグロースを実現する成長戦略として、当社は、オーガニック成長、M&Aの両輪で、売上高約1.5兆円、営業利益約1,000億円まで規模を拡大してきました。100周年やその先のさらなる成長に向けて、上述した社会的課題解決に貢献する製品の開発、当社グループの製品、技術、事業、そしてそれをドライブする「人」の「相合」により、高付加価値化や新しい価値の創出に努め、規模の拡大だけではなく収益力を強化していくステージに入ったと認識しています。さらに2025年は「サステナブルグロース」を支え、長期的に資本コストの低減を実現する基盤戦略として「マテリアリティ」を再定義し、見直しをはかっています。

経営理念

経営理念

(成長と持続可能性への貢献に対する基本的な考え方)

より良き品を、より早く、より多く、より安く、より賢くつくることで

持続可能かつ地球にやさしく豊かな社会の実現に貢献する

経営の基本方針

(経営理念を実現するための社員の行動指針)

社是「五つの心得」に基づいた透明度の高い経営

五つの心得

- (1)従業員が誇りを持てる会社でなければならない

- (2)お客様の信頼を得なければならない

- (3)株主の皆様のご期待に応えなければならない

- (4)地域社会に歓迎されなければならない

- (5)国際社会の発展に貢献しなければならない

コーポレートスローガン

(成長と持続可能性実現のための方策)

常識を超えた「違い」による新しい価値の創造

Passion to Create Value through Difference

ハイマージンに向けた取り組み

電動化、省エネルギー化、小型化などのニーズが高まるなかで、当社の超精密部品の需要は非常に高まっています。当社はグローバルニッチトップ戦略を掲げており、現在売上高の半数は世界トップシェア製品となっています。また例えばアクセス製品では、従来メカニカル機構だったドアロックやラッチに電動化のトレンドが訪れており、アクセス製品だけでなくベアリング、モーター、センサーなどを持つ当社にしかできない製品への期待が非常に高まっています。ハンドル、モーター、センサーを組み合わせたBMW社向けウィングハンドルをはじめ、今後も高付加価値の新製品を続々と市場に投入していきたいと考えています。

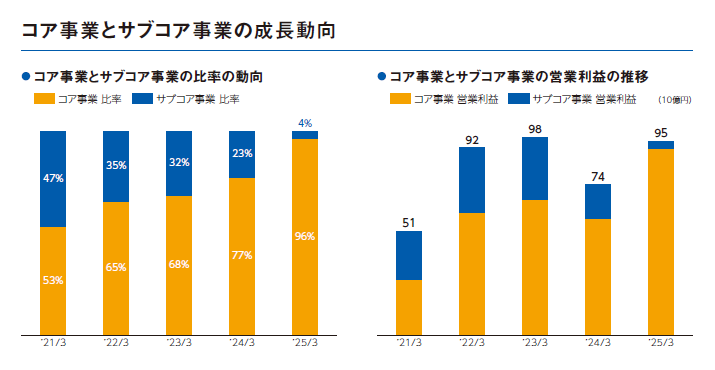

当社の事業構造については、以下のグラフでお示ししているように、スマートフォン用バックライトが終息し、スマートフォン向けカメラアクチュエータ、ゲーム向け機構部品などの「サブコア事業」の収益性が低下するなかでも、「コア事業」は力強く成長しています。

2025年3月期は米中貿易摩擦、地政学リスク、急激な為替変動などがあり、自動車業界、半導体業界をはじめ、外部環境はポジティブなものではありませんでしたが、ベアリングを含むプレシジョンテクノロジーズ、モーター、アクセスソリューションズ(特殊要因を除いた実質ベース)は過去最高の営業利益を更新し、コア事業の力強さを示すことができました。現在はサブコア事業の比率はわずかになっており、コア事業で1,000億円の利益を見込む基盤が着実にできあがりつつあります。また、サブコア事業について私自らが「会長室ICU」として直接生産問題の立て直しもはかり、ゲーム向け機構部品、カメラ用アクチュエータともに生産面の問題は解消し、カメラ用アクチュエータにおける米相互関税問題の影響によるレアアース調達問題も解決に向かっています。サブコア事業は、いつかは技術が代替され、なくなってしまうリスクがあると想定している事業であり、利益が出る限りは成長投資に分配していく位置づけの事業です。今後の収益性は慎重に見極めていく必要がありますが、サブコア事業の収益依存の構造変化が進んでいることをご理解いただければと思います。

事業ポートフォリオの意義

コア事業「8本槍」のうち、ベアリング、半導体、モーター、アクセス製品は近い将来に営業利益200億円以上を見込むことができる、確定した槍であるとご説明しています。しかしながら、他の槍が不要という訳ではありません。

先述した自動運転、ヒューマノイドロボットやドローンの進化、あるいは将来普及すると見込まれる遠隔地医療などには「4高」に対応するセンサー、コネクタ・スイッチ、電源、無線通信ソフトウェアが求められます。また、2025年4月より開催されている2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)で、パソナグループ社のPASONA NATUREVERSEで高精度センサーなどを活用した「未来の眠り」を実現するベッドセンサーシステムの展示をおこない、連日1万人以上の方にご体験いただいており、年内に市場投入も予定しています。これも当社にセンサーや無線ソフトウェアの技術があればこそ実現した製品です。技術が発達し、ニーズの高度化が進むなかで、当社が「8本」の槍を掲げる意味をお示しできる事例を増やしていくべく、技術開発に取り組んでいます。これらの「8本槍」の真価をすべて発揮することで、「世界を動かす、なくてはならない「相合」精密部品メーカー」として、2029年3月期売上高2.5兆円、営業利益2,500億円の長期目標のさらにその先の高みを目指していけると考えています。

グローバル生産ネットワークを強化し、収益性と持続可能性を両立

当社は、事業の分散だけではなく、生産地の分散も経営の重要戦略と位置づけています。グローバル生産ネットワークを拡充することで、お客様のニーズに合わせた最適地生産を実現しています。例えば航空機向け事業では、欧米に加えてタイ、そして2025年2月に稼働を開始したインド第2工場を活用し、コスト競争力と高品質を両立し航空機市場の成長を上回る勢いで受注をいただいています。

またグローバル生産ネットワークを拡充し、各事業で複数の拠点を持つことで、製造業として供給責任を果たすリスクマネジメントも実現しています。当社は1970年代以降、部品メーカーとしては早期から海外進出を果たし、主要拠点のあるタイ、カンボジアをはじめ各地域の政府と強いリレーションを持ち、有事の際は私自らが先頭に立ち政府との交渉にも取り組んでいます。

2026年3月期中には、カンボジア・プルサットにおいて第2工場が一部稼働を開始予定であり、プレシジョンメカニカルコンポーネント(PMC)製品の成長分野における供給体制を一層強化していきます。当社は現在「自動化プロジェクト」として省人化を進め、改善手法やITツールを統一して世界標準を構築し、AI・DXを駆使して生産性の改善に努めていますが、プルサット工場では、自動化や垂直統合生産システムを積極的に活用してグループ内に蓄積されたベストプラクティスを集結し、プレシジョンテクノロジーズ事業の営業利益600億円創出に向けた柱として活用していきます。

さらに、当社は再生可能エネルギーを推進するという社会的責任にコミットするため、2024年6月のミネベアミツミ定時株主総会で発電事業を定款に追加しました。現在タイ・カンボジア・フィリピン・日本など、主要拠点における再生可能エネルギーの導入に取り組んでいます。カンボジアでは自社主導の太陽光発電プロジェクトを開始しており、将来的に工場全体の電力を100%再生可能エネルギーでまかなうカーボンニュートラルを達成し、温室効果ガス(GHG)排出削減と地域の電力供給にも貢献していきます。

営業制度改革

営業面においても、これまでのグローバルに広がるお客様との取引を基盤としながら、お客様に当社製品・サービスの価値を感じていただき、さらなるハイマージンビジネスの獲得を目指していきます。さらに、「相合」活動によって、当社にしかない幅広い製品ラインナップをいかし、お客様に採用いただく製品を増やす「コンテンツグロース」の推進も重要だと考えています。これらの実現に向け、現在外部からコンサルタントもお招きしながら、営業制度の改革を進めています。従来の当社の営業は売上拡大、シェア至上主義となっていました。また、どちらかと言えば足で稼ぐ「昭和」の営業であったことは否めません。現在は独自の営業支援システムを開発し、AIも利用して自社営業の余地(潜在需要や事業拡大の可能性)を追求するためデータに基づく戦略立案・実施を進め、効率的な営業を推進していきます。また、売上だけではなく、販売した製品の営業利益率や、他部門に必要な情報提供なども評価するなど、営業メンバーのインセンティブ改革、優秀な人材のベストプラクティスを共有する教育面でもさまざまな改革を進めています。これらの取り組みを通して、お客様の要求に応えるだけでなく、プッシュ型戦略で当社の提供価値向上、開発と一体となった新製品の提供を目指していきます。

M&Aもハイマージンを目指す

統合報告書2024などでもお伝えしてきたように、これまで当社の成長の原動力になってきた重要な経営戦略の一つであるM&Aにおいても、従来の原則(1.既存ビジネスの強化 and/or 相合が期待できるもの 2.適正価格の徹底)を基本としながらも収益力にフォーカスした戦略に見直しをはかっています。これまではコア事業「8本槍」とのシナジー創出の可能性だけでなく、財務規律を持ち、業績が伸び悩んでいる企業を、適正な価格で購入しターンアラウンドさせることによって経営統合を成功させてきました。しかしながら、これまで規模の拡大を優先し、なかには経営統合によって収益率が一時的に低下してしまっているものがあることもまた事実であると認識しています。今後は、これらの事業の構造改革とともに、M&Aにおいても収益性を優先事項としていく考えです。

また近年は敵対的買収を仕掛ける案件が増えてきており、日本におけるM&Aの在り方が変容してきているとも言われていますが、当社はM&AにおいてPMI(Post Merger Integration)を重視しています。やはり、会社は「人」が作っているものであり、買った、買われたではなく、「対等の精神」が重要です。統合完了後のDay1からお互いを知り、当社が100周年に向かって成長を続け、共通の目標に向かっていくというマインドセットをいかに準備できるか、それこそが早期のシナジー創出のカギであり、M&A成否をわけると考えています。

ツバキ・ナカシマ社が運営するボールねじ、ボールウェイの製造および販売事業について、同社で品質不正問題がありましたが、品質保証体制が再構築されたことを確認し、2025年10月3日に株式取得を実施予定です。小型・高精度なボールねじ、ボールウェイは、先述したヒューマノイド等に必ず必要になり、今後の当社の「相合」力の強化につながると考えています。

グローバル10万人の多様な情熱=パッションを引き出し、次世代へのサステナブルグロースを追求

当社は社是「五つの心得」の一つ目に、「従業員が誇りを持てる会社でなければならない」と掲げています。これまでもお伝えしていますが、2011年のタイの大洪水で、工場に水が迫るなか、現地の社員が夜を徹して洪水から工場を守ってくれ、現場で陣頭指揮を執りながらこの光景を目にした私は、会社は社員に支えられていることを心から実感しました。やはり会社を動かすのは「人」であり、当社の多様な「事業」「技術」を「相合」してサステナブルグロース(持続的成長)をドライブするためには、「人」の「相合」が不可欠です。そして、これまで70年超の歴史で培ったミネベアミツミのDNAを受け継いでいくために、グローバル10万人のメンバーそれぞれの能力を最大限に発揮する環境を整えることが重要です。

現在、当社に蓄積されたノウハウだけでなく、私自身もニトリ社など異業種の人材育成の現場を先頭に立って学びながら客観・主観の両面でさまざまな取り組みを進めています。

「客観」の面では、能力の最大化に焦点を当て、当社のサステナブルグロース(持続的成長)を実現するグローバルで多様な事業の経営を担うコア人材、製造、技術、営業のプロフェッショナルの育成を進めています。特に経営の中核を担う後継者の計画的な育成(サクセッションプラン)は重要な経営課題の一つであると考え、現在本部長候補、事業部長候補、若手ポテンシャルの3層で選抜型研修を行い、後継者育成を進めています。私はリーダーが自らの足で現場に赴き、観察し、分析し、何が足りないのか、問題解決のために何が必要なのかといった判断を下すことが重要だと考えています。会長室、COO/CFO室、副社長室では、現マネジメントが数週間~数カ月間に渡りそれらの後継者を受け入れ、「マネジメントの現場」を体験してもらう研修も進めています。また、「サムライ・プロジェクト」と称して、製造、営業、技術の海外を含めた現場を熟知したメンバーがグローバルに活躍できるマネージャーの研修プログラムの企画・開発・運営に取り組んでいます。

これまでの当社の育成は、各現場主導のOJT、個々の経験則に依存した属人的な育成スタイルが中心であり、グローバルに事業の分散を進める現在の成長過程で、拠点ごとのマネジメント品質にバラつきが生じてしまっているのは事実です。成果をあげてきたマネージャーには、可視化されたデータに基づく論理的な課題解決力、現場を巻き込みチームで改善を推進するリーダーシップ、経営者の視座に立った意思決定力などいくつか共通したスキルが備わっています。当社の強みの源泉であり、製造力の根幹である現場主義を徹底し、成長と競争力を向上させるために、これらのスキルを組織全体で体系化するとともに、従来の方法にとらわれず、改善のみならず「改革」を意識する人材の育成を目指していきます。

また、人事制度改革にも取り組んでおり、すべての社員のキャリア形成に真摯に取り組みながら、業務への姿勢および成果を厳正に評価し、個々の社員の自律的成長への意識を高め、会社と社員が共に成長できる仕組みを作っていきます。

「主観」の面では、従業員のモチベーションやエンゲージメント向上に取り組んでいます。私はこれまで成長のために高い目標を設定し「情熱=パッション」を持つことが重要であると社内外に伝えてきました。しかし人から与えられた目標に受動的に取り組むだけではモチベーションを高く維持し続けることはできません。現在選抜型研修の参加者を皮切りに自らの情熱の源泉を見つめ直し、「Myパッション」として言語化する取り組みも始めています。2024年から実施している従業員エンゲージメント・サーベイにおける「持続可能なエンゲージメント」のスコアは61※で、まだ決して高い水準にあるとは言えませんが、若い世代においても経営理念やビジョンに共感してくれている社員が多いことを嬉しく思っています。

今後さらに一人ひとりの「情熱」を引き出し、さまざまなバックグラウンドを持つグローバル10万人の社員の力を「相合」し、当社の100周年およびその先も「世界を動かす、なくてはならない会社」として、コーポレートスローガンに掲げる、当社にしかできない「違い=Difference」「新しい価値=New Value」の創出に邁進してまいります。

※主要4社(ミネベアミツミ、ミツミ電機、ユーシン、エイブリック)における5段階回答のうち好意的回答(上位2区分)の数の割合